每年农历新年前夕,香港的街头总会出现一道独特的风景线——报摊最显眼的位置摞满色彩鲜艳的运程书,烫金的生肖图案映着霓虹灯光,像一串串文化密码等待破译。这些厚薄不一的册子,既非严谨的学术著作,也非纯粹的娱乐读物,却在香港人的生活中扮演着微妙角色。

从茶餐厅阿姐到中环银行家,从唐楼劏房到半山豪宅,翻开运程书的沙沙声里,藏着这座城市与古老智慧对话的方式。运程书成为畅销读物,人们借此了解来年运势趋吉避凶,运程书的真正魅力,不在于预测未来的准确性,而在于它如何将千年文化沉淀为具体的生活动作——可以是换条领带,挪盆植物,或是简单调整手机桌面的颜色。

若将香港的运程书连缀起来,会发现一部另类的城市年鉴:1997年版提醒港人“北方吉位”的重要性,2003年非典时期的运程书着重讲解“净化家居气场”。这些细微变化,记录着时代浪潮在个体生活中的涟漪。

香港有多位著名风水命理师,每年推出运程书,广受欢迎:

李居明:国际风水大师,著作涵盖生肖运程、风水布局等。

麦玲玲:电视节目常客,擅长生肖与家居风水。

苏民峰:以通俗易懂的风格著称,书中常提供生肖运势和化太岁方法。

宋韶光:历史学者兼风水师,运程书结合历史与命理分析。

杨天命:专注于八字命理,内容较为深入。

注:通书与运程是不同侧重的一年指南书,通书是日历(黄历)以择日为主(通書 曆書 通勝 聚寶樓 廣經堂),运程书是以生肖流年运势为主的指南书。:)

通书与运程书都离不开的一本书

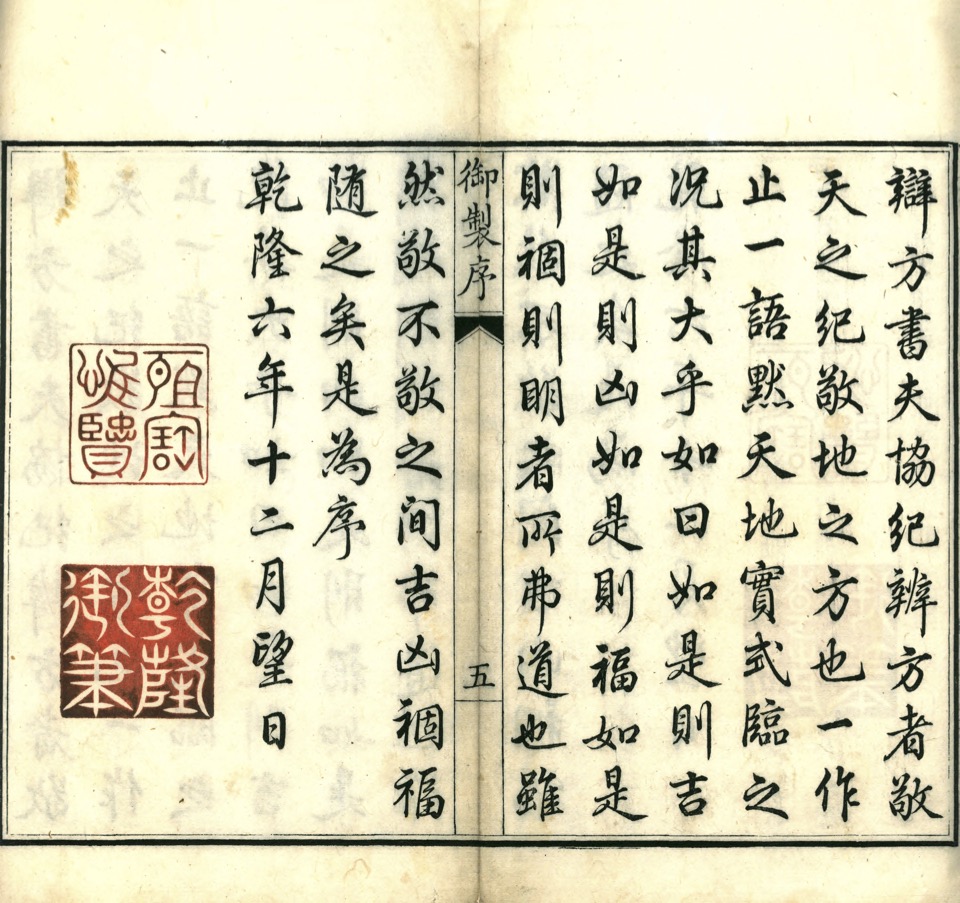

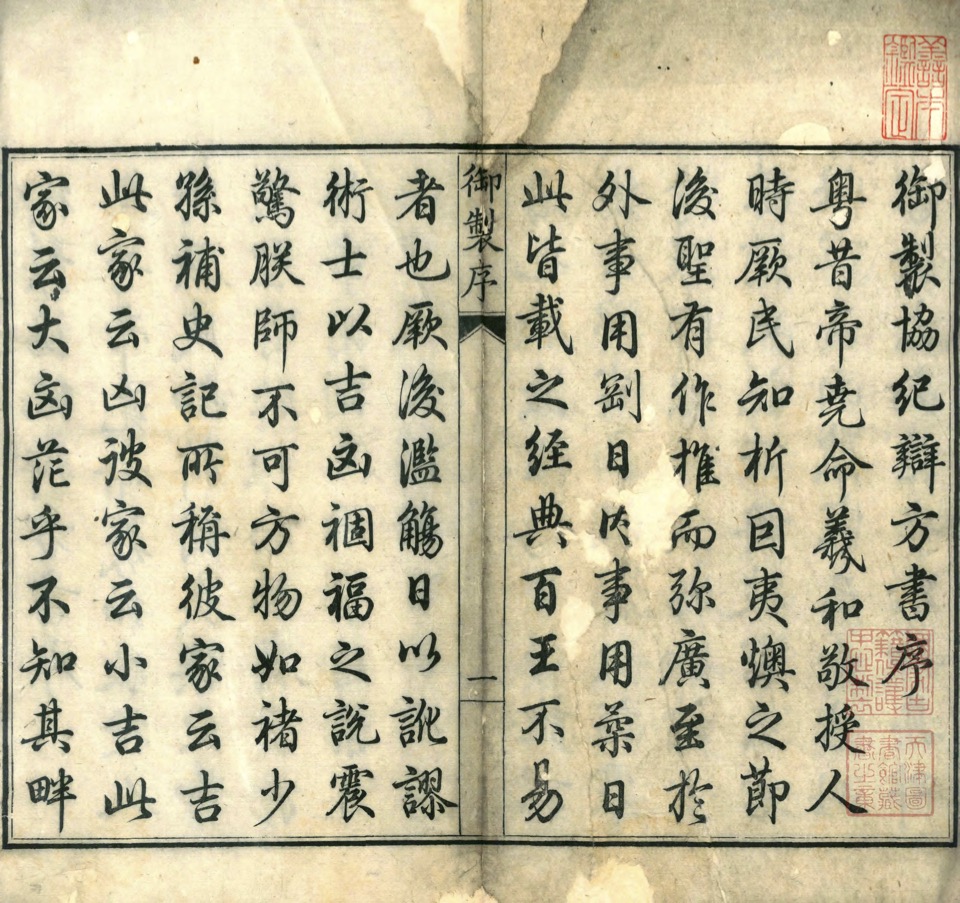

《协纪辨方书》

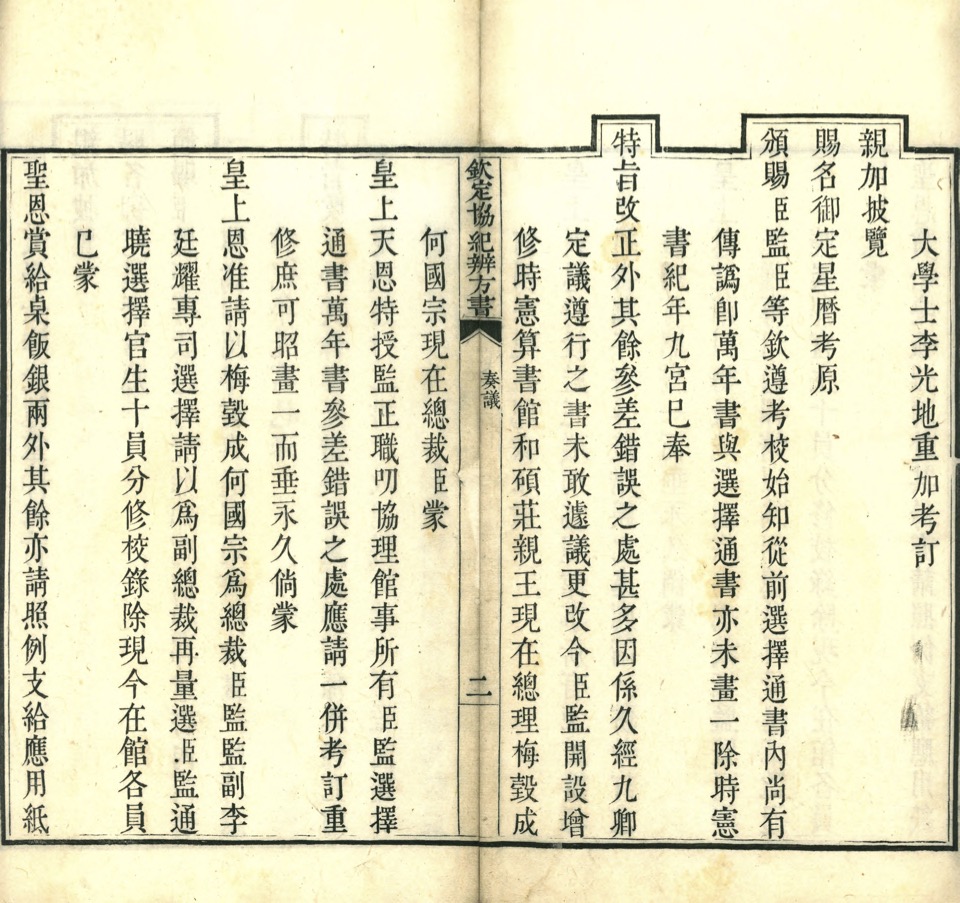

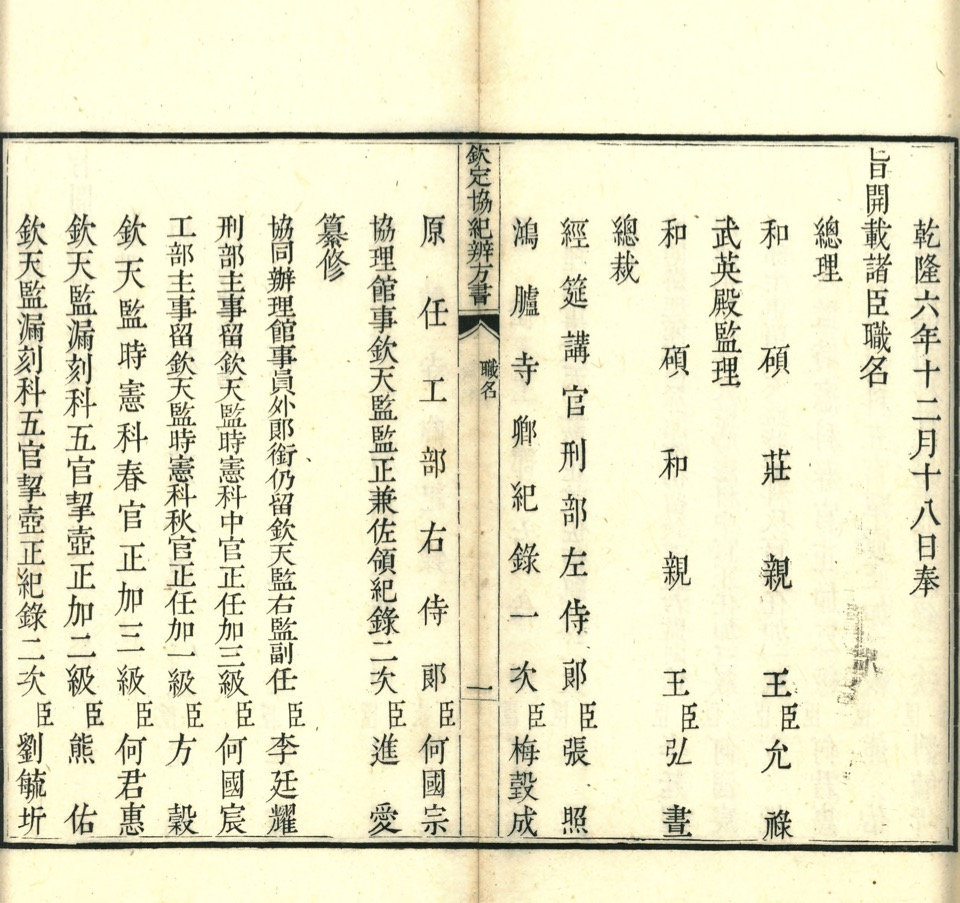

《协纪辨方书》的编纂始于乾隆四年(1739年),由乾隆帝钦定,庄亲王允禄总领,数学家梅瑴成、何国宗等学者具体主持。其编纂目的是统一历代择吉学说,解决民间术数“各执一词,吉凶淆乱”的乱象。编纂团队以钦天监为核心,吸纳通晓天文、历法、术数的汉族与满族学者,形成跨族裔、跨学科的协作模式。

《协纪辨方书》是中国古代数术文化的集大成之作,其价值不仅在于择吉规则的整理,更在于折射出传统社会对“天人合一”的追求。尽管存在矛盾与局限,它仍是理解中华文化中时间、空间与命运观念的关键文献。

影印本文件全本大约820M,不提供下载。

一、成书背景

《协纪辨方书》是中国官方主导的整合工程,其文献基础包括:

前代经典:以汉代《淮南子·天文训》、唐代《开元占经》、宋代《星历考原》为理论框架;

民间抄本:搜集闽粤、江浙等地的堪舆秘本,如《选择宗镜》《鳌头通书》;

西洋历法:部分天文数据参考了汤若望《时宪历》,但剔除了基督教文化元素。

二、全书结构与组成逻辑

全书36卷,分为三大板块,遵循“由天及地,由理入用”的编纂逻辑:

1. 天道本源(卷1卷2)

卷1《本原》:

系统阐释干支起源、二十八宿躔度、二十四节气推算,甚至包含地磁偏角对罗盘的影响;

考证《尚书·尧典》“四仲中星”的天文观测记录,试图复原上古历法。

卷2《义例》:

定义“太岁”“月建”“德煞”等核心概念,确立“以干支为经,以神煞为纬”的择吉体系;

批判性辨析前代矛盾(如汉代“太岁超辰说”与宋代“岁差修正法”的冲突)。

2. 神煞体系(卷3卷10)

分类逻辑:

时间维度:按年、月、日、时分层(如卷34专论“岁神”,卷5论“月德”);

空间维度:将方位吉凶与天文星象结合(如卷7“白虎”对应西方七宿)。

核心内容:

吉神考源:天德、月德的汉代谶纬起源(卷5);

凶煞流变:考证“丧门”“吊客”从北斗信仰到民俗禁忌的转化(卷7);

冲突处理:对“驿马星”三合局冲位(申子辰见寅)与年干查法的并存现象,注明“今从《考原》之说,余法存疑”。

3. 实践应用(卷11卷36)

事项分类:

卷1120按“皇极用事”(如祭祀、册封)与“民用常事”(如婚嫁、筑灶)分门别类;

卷2136专论方位选择,细化到“开门放水”“安床设厕”等具体场景。

技术细节:

附《选择要论》详列700余条禁忌,如“甲子日忌开仓,丙寅日忌伐木”;

绘制《八宅周书图》《二十四山方位图》,将抽象神煞具象为空间坐标。

三、编纂考据与争议

1. 文献考证方法

溯源注疏:对关键神煞标注原始出处,如卷5“天德”条下注明“《淮南子》曰:正月指寅,斗杓所建,德在甲”;

批判存疑:对《历体略》等明代私著中的“游年八卦”学说,标注“其法无稽,姑存备考”;

实证修正:通过实测修正唐代《大衍历》的节气误差,如将冬至点从“箕宿二度”改为“斗宿初度”。

2. 核心争议点

太岁定位之争:

汉代“太岁超辰法”与宋代“固定地支法”的矛盾,编纂者最终采用“太岁依年支,左行十二辰”的折中方案(卷3),引发后世“真太岁”“假太岁”之辩。

神煞优先级:

“天德”与“月德”的效力权重未明确,导致民间出现“天德压百煞”与“月德主福寿”两种流派。

西洋历法影响:

书中引入黄道十二宫名称(如“宝瓶”“人马”),但删去基督教背景,被保守派斥为“以夷变夏”。

3. 后世考据发现

考古印证:

20世纪出土的敦煌遗书《具注历》中“地解”“丧门”等神煞,与《协纪辨方书》记载高度吻合,证实部分内容源自唐代官方历法。

文本校勘:

学者发现内府刻本与民间翻刻本存在差异,如卷7“白虎”条,武英殿本注“忌嫁娶”,而闽刻本增补“尤忌西方行事”,反映地方化改编。

数理重构:

现代天文学者验证书中“二十八宿距度”数据,发现其精度与《崇祯历书》相当,证实编纂团队的天文测算水平。

四、历史定位与学术价值

1. 集大成的历法典籍

全书引用前代文献217种,涵盖从《周礼·春官》到《永乐大典》的择吉学说,堪称中国古代时间文化的“基因库”。

2. 官方与民间的张力场

编纂者既试图用“钦定”框架规训民间术数,又不得不吸收闽粤地方经验,这种矛盾在卷36《闽俗择吉辩谬》中尤为凸显。

3. 跨学科研究范本

当代学者从中挖掘出环境心理学雏形(如方位禁忌对心理的暗示作用)。

这部试图“定于一尊”的典籍,最终未能消弭术数流派的分歧,反而因过度系统化暴露出机械性缺陷——卷22规定“修造宜避三煞”,但江苏吴县清代民居档案显示,实际施工多采用“制煞”而非“避煞”。这种理论与实践的分野,恰是传统文化中“法度”与“变通”矛盾的缩影。

当我们凝视这部典籍时,是一个民族在时间长河中寻找秩序与意义的集体努力。它的每一处考据标注,都是古人在神秘与理性之间搭建的桥梁,而这桥梁的尽头,或许正是中华文明生生不息的密码。